こんにちは!HRbasePRO カスタマーサクセス担当の森川です。

HRbaseでは2023年4月21日に、第12回目となる

「HRbase PROユーザー会 つなぐひろば」を開催しました。

当日ご参加いただけなかった方にも、ユーザー会の様子をお届けできるよう

その一部をご紹介いたします!

目次

HRbase PROユーザー会:つなぐひろばって、何?

HRbase PROをご利用いただいているユーザーの先生がオンラインで集まり、ざっくばらんに意見交換や相談ができる場です。各回のテーマにより、HRbase PROの活用ノウハウや、社労士事務所経営の悩み相談、これからの社労士業界についてなど、「他の社労士先生からの意見を聞きたいけど、なかなか聞く機会がない」といったお悩みを解決します!

特にコロナ禍を経て「以前には開催されていた士業同士の集まり・勉強会が減り、他の社労士と情報交換をする場が少なくなった」との声をよく聞きます。HRbase PROを通じて、少しでもそのような場の提供をさせていただき、ユーザーの先生にとって役立つコミュニケーションができればと思い、定期的に開催をしています。

第12回:HRbase PROユーザー会の概要

今回のユーザー会のテーマは『イチから学ぶ!ChatGPTの社労士業務への今後の影響と基本的な使い方 』です。

2022年11月に公開され、たちまち注目を集めたAIチャットボットのChat GPT。

質問を入力するとわずか数秒で返答が返ってくることから、「社労士業務にも使えそう!」といったお声が先生方から聞こえてくる機会も増えてきました。同時に、「顧問先にも利用が広まると、労務相談業務は無くなってしまうの?」と今後の業務への不安も耳にします。

そういったお声に応えるべく、今回は『イチから学ぶ!社労士業務でのChatGPTの使い方』をテーマに、そもそもChatGPTとは?といったことから、基本的な使い方と、チャットで質問をする時のポイントをお話しさせていただきました。また当日は弊社代表の三田も参加し、毎日のようにChatGPTの動向や周辺への影響を調査している知見より、社労士業界に今後与える影響や未来についてもお伝えさせていただきました。

■当日のプログラム

17:00-17:05 開始のご挨拶、運営メンバーの紹介

17:05-17:30 代表:三田より「ChatGPTについての最新動向と、社労士業界はどう変わるか」

17:30-17:45 CS担当より「ChatGPTの基本的な使い方(ログイン・操作・質問の工夫)」

17:45-18:00 参加者からの質問対応

当日の内容レポート

◆当日ご参加の先生方の「ChatGPT」に対する利用度について

時系列が前後しますが、最後のプログラム「参加者からの質問対応」の際に、Zoomの投票機能を用いてアンケートを取らせていただきました。

Q1:ChatGPTを使ったことがありますか?

→回答結果:はい 60% / いいえ 40%

Q2:日常的にChatGPTを使っていますか?

→回答結果:はい 20% / いいえ 80%

この結果は、個人的に大変興味深いものだと感じています。

ChatGPTの利用経験がある方は半数を超えているものの、今も継続して利用しているかというとごく少数、という結果から「一度使ってはみたものの、イマイチ活用法が分からなかった」という先生方の思いがうかがえます。

実際、わたくしも最初に利用した時は「面白そうだな」くらいの感想だったのですが、色々と試しているうちに「これは凄いぞ!」と目の色が変わることとなりました。そうした気付きや発見が、今回のユーザー会の中でもご参加の先生方に提供できたのではないかと思います。

◆代表:三田より「ChatGPTについての最新動向と、社労士業界はどう変わるか」

開始のご挨拶後、弊社代表の三田より「ChatGPTについての最新動向と、社労士業界はどう変わるか」をテーマにお話しさせていただきました。

弊社は「働くをカラフル」をスローガンに掲げ、労務管理の課題をテクノロジーで解決するプロダクトを提供していることもあり、ChatGPTなどの生成AIについては早期からその動向に着目し、実際の業務でも既に慎重かつ積極的に活用しています。

その中で得られた知見やノウハウ、今後の社労士業界に与える変化・展望などについて、セミナー形式でお話しをいたしました。その内容の一部を抜粋してご紹介します。

◯ChatGPTでできること

ChatGPTについては、ブログをご覧の皆さまも「何となく」はご存じかと思いますが、「具体的に何ができるの?」「どこまでの質問に回答してくれるの?」ということについてはピンと来ない方も多いかと思います。

ご紹介した事例としては、

◆顧問先の求人条件を質問項目として入力し、PR文なども含めた求人票の記載内容を書き出してもらう

◆人事制度の作成において、業務・役割に対して評価すべきスキル名・内容の候補を列挙させる

(下記画像を参照。候補として挙げる項目数を指定することもできる)

◆目的に合わせたセミナー案・テーマを挙げさせる

といった活用事例をお伝えしました。

単に「質問をして、回答してもらう」という使い方だけではなく、「こういうことを考えてほしい」「この文章を要約してほしい」「公的機関の文面を、労務に詳しくない人にも分かるように書き直して」といった活用も可能です。

◯ChatGPT、および派生するサービスで今後できるようになること

現在、ChatGPTの主な使い方は「テキスト形式で質問・指示を入力し、それに対しての回答文章を見る」というものですが、今後の予定では画像認識もできるようになるようです。これにより、手書きメモの画像データを読み込ませて内容をまとめたり、内容を元にした質問をすることも可能になります。

また、既にWEB情報の検索エンジンと連動したサービスも始まっています。

例えば、Microsoft社が提供している検索エンジン「Bing」では、通常のキーワード検索の他に、チャットAIを用いての調べものができるようになっています(下記画像を参照)。こちらは、AIによる回答の根拠となっている「関連サイト」も表示されるので、回答の信ぴょう性なども確認しながら判断をすることができます。

他にも、パソコンを使った文字入力をせずとも、電話での会話でChatGPTを使うことができる「電話GPT」というサービスも既にリリースされています。つまり、「チャットでAIを使う」という仕組みは色々な用途に活用することができるので、ITはあまり詳しくないと不安を感じる先生方でも活用する機会は増えてくるでしょうし、同時に、同様の顧問先さまがチャットAIを活用する機会も増えてくるでしょう。

ビジネスの場面はもちろんのこと、日常生活においても接する機会が増えるテクノロジーと言えます。

◯社労士業界への影響は?

近年、給与計算や手続きなどの「事務代行業務」はHRテックによって大きく変わる、と言われ続けてきました。だからこそ、「労務相談」「コンサル業務」などの【3号業務】への取り組みを強く意識する先生方も増えています。

この【3号業務】における役割が、今回のChatGPTに代表されるテクノロジーによって、大きな変化を迎えています。専門家に聞かなくてもチャットで満足できる回答が得られる、そういったサービスが無料・低価格で提供される可能性は考えられ、これから顧問先に提供すべき「価値」は大きく変わります。

今後は、「テクノロジーだけでは解決できないもの、は何か」をより意識する必要があります。

ChatGPTに代表されるチャットAIは、いわゆる「標準的で正しい回答」を返すことは得意ですが、顧問先ごとの特性・事情に合わせた回答をするにはまだ十分でなく、この点が社労士にとっての今後の「価値」にもなってきます。例えば、顧問先ごと・先方の担当者ごとに合わせた相談の回答や、事務所オリジナルの提案・資料の作成です。

更に、属人的な言い方をするのであれば、社労士や事務所スタッフの「キャラや経験、考え方」といった【人間力】が差別化のカギになるとも言えます。「先生がそこまで言うなら、やってみようか」と相手に思わせることができるか。この点はAIには真似できない「価値」と言えるでしょう。

その上で、これまでの社労士事務所ではあまり対応していなかった、より専門性の高いコンサルティング業務に取り組んでいく必要もあるでしょう。

◆CS担当より「ChatGPTの基本的な使い方(ログイン・操作・質問の工夫)」

三田の後に続いて、CS担当の万木より「ChatGPTの基本的な使い方」についてお話をさせていただきました。

ChatGPTについてはメディアなどで知っているものの、利用するには英語のログイン画面などを経由しないといけないため、使い始めることに躊躇しているという声もお聞きします。本パートではそういった不安を解消すべく、どのような流れで利用開始することができるのか、お伝えしました。

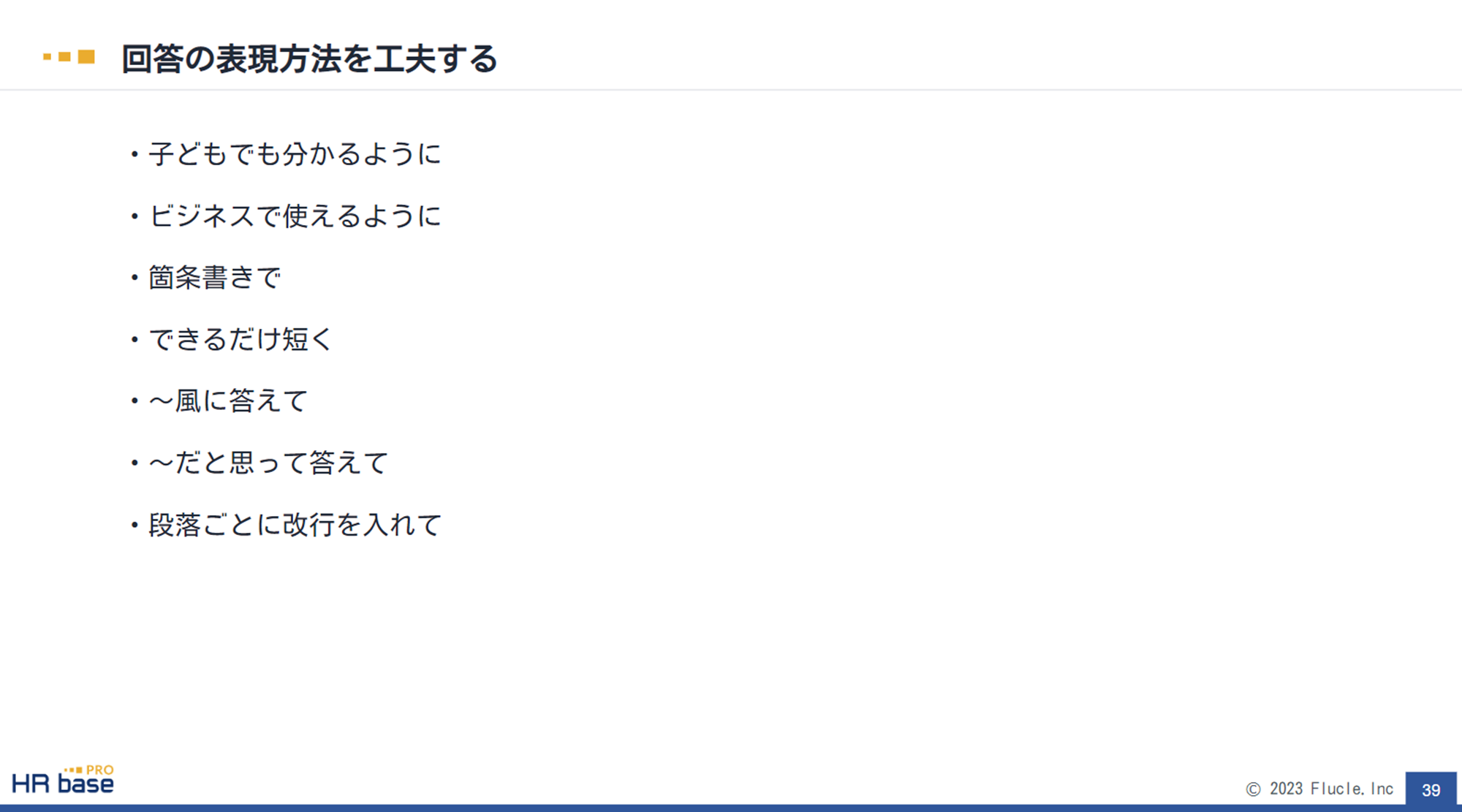

また、既にChatGPTを利用されている方は実感されているでしょうが、「質問の仕方」を工夫することで求める情報・回答文が得やすくなります(専門用語で「プロンプト」と呼ばれます)。「ChatGPTを使っているけど、期待したような回答が出てこないな」という場合、少し質問文を加える・修正するだけでも、大きく回答の精度が高まることもあります。この質問例について、幾つかご紹介をさせていただきました。

ご参加の方には当日ご紹介した質問例の資料をご提供しておりますが、ご参加できなかった方でも、もしご興味がある方はCS担当までご連絡くださいませ。

◆参加者からの質問対応

最後のパートでは、ご参加の皆さまからの質問に対応させていただきました。質問についてはZoomの投票機能を用いて、リアルタイムで質問を受け付けましたので、上記の内容を受けての質問が多くありました。一部抜粋をしますと、

Q:

ChatGPTは無料版と有料版があるが、社労士が使うなら有料で利用した方がよいか?

A:

最新の環境に触れたいのであれば、月20ドル程度の費用なので有料版を利用することをお勧めします。

※ChatGPTは無料で利用することができるサービスですが、有料版にアップグレードすることで、

最新モデルの「GPT-4」を利用することができるようになります。

無料で利用できる「GPT-3.5」と比べて、知識量や思考力が大幅に向上していると言われています。

Q:

ChatGPT以外にも色々なチャットAIのサービスが始まっているが、何を使っていけばよいか?

A:

情報の検索・調べものであれば、「BingAI」か「Perplexity.AI」がお勧め。どちらもAIの回答に対して、その情報元や関連するWEBサイトが表示されるので、裏付けの確認がしやすいのが特徴。

作成系(メール文面やセミナータイトルなどを作ってもらう)という用途であれば、ChatGPTがまだまだ強い。

Q:

チャットAIが専門家と同等の知識を持つようになる中で、社労士は今後どのようなスキルを身に着けるべきか

A:

「課題の本質を見抜き、目的を定める能力」は今後はより求められていくのではないか。チャットAIは「質問に対する回答」はできても、「何を解決すべきなのか」という目的を決めてはくれない。複数の選択肢の中から「これをすべき」という提言は、顧問社労士の役割としてより重要になる。

もう1点は「貴方が言うなら、その施策に取り組もう」と相手に思わせられる人間関係を構築する能力。AIから「これをやった方が良い」と言われても、それが正しいことであっても、多くの経営者は「よし、やろう」とはまだ思えない。取り組みを実行に移すために、社労士がその後押しをできる関係性を作れるかどうかがポイントになる。

第12回:ユーザー会を終えて

今回のユーザー会は、過去の開催の中でもっと多くのご参加があった会となりました。「ChatGPT」というサービスに対して強い関心を持つ方が多いことの表れでもあり、それが業務にどのような影響を与えていくのかという期待と不安を抱いている印象も感じました。

毎日のようにChatGPTに関連したサービスが各業界・分野でリリースされており、想像以上に変化のスピードが早くなっています。世の中にどのような変化を与えるのか、まだまだ先が見えない面はありますが、こうした新しい技術が生活の中に浸透していく可能性は、常に意識をしておくべきでしょう。

労務管理の課題をテクノロジーで解決することをモットーに掲げる私どもとしても、常に最新トレンドを収集し、こうしたユーザー会などを通じて先生方にお届けできればと思います。

HRbaseでは、今後もさまざまなテーマでのユーザー会の開催を企画しております!ぜひ、「他の先生とこんな情報交換がしたい」「〇〇について知りたい」というご意見も頂けましたら幸いです。

.png?width=1200&height=436&name=logo_HRbase_PRO_white%20(1).png)